Hamburg im Jahr 1896: Paul Friedrich Magnussen erhofft sich vom Privatbankier Ferdinand Claasen, den ihn sein bester Freund Georg von Meyerhoff empfohlen hat, einen dringend benötigten Kredit, um seinen Kaffeehandel weiter ausbauen zu können. Als er Helene, die schöne Tochter des Bankiers sieht, verliebt er sich augenblicklich in sie. Umso größer ist seine Enttäuschung, da sie mit seinem Freund so gut wie verlobt ist. Nach einem Gespräch mit dem reichen Ferdinand Claasen stellt dieser Paul einen großzügigen Kredit in Aussicht, knüpft daran jedoch die Bedingung, dass er die ältere Schwester von Helene heiratet. Zuvor soll Paul der klugen Amalia, die bisher kein Interesse an einer Heirat bekundet hat, ordentlich „den Hof machen“, so dass sie keinen Verdacht schöpft. Schließlich willigt Paul in den „Handel“ ein. So sehr ihn auch das Interesse seiner frisch Vermählten am Kaffeeanbau fasziniert, träumt er doch nur von Helene.

Hamburg im Jahr 1896: Paul Friedrich Magnussen erhofft sich vom Privatbankier Ferdinand Claasen, den ihn sein bester Freund Georg von Meyerhoff empfohlen hat, einen dringend benötigten Kredit, um seinen Kaffeehandel weiter ausbauen zu können. Als er Helene, die schöne Tochter des Bankiers sieht, verliebt er sich augenblicklich in sie. Umso größer ist seine Enttäuschung, da sie mit seinem Freund so gut wie verlobt ist. Nach einem Gespräch mit dem reichen Ferdinand Claasen stellt dieser Paul einen großzügigen Kredit in Aussicht, knüpft daran jedoch die Bedingung, dass er die ältere Schwester von Helene heiratet. Zuvor soll Paul der klugen Amalia, die bisher kein Interesse an einer Heirat bekundet hat, ordentlich „den Hof machen“, so dass sie keinen Verdacht schöpft. Schließlich willigt Paul in den „Handel“ ein. So sehr ihn auch das Interesse seiner frisch Vermählten am Kaffeeanbau fasziniert, träumt er doch nur von Helene.

Hamburg im Jahr 2018: Die Großmutter der arbeitslosen Melina Peters, mit der sie über zwei Jahre zusammengelebt hat, ist verstorben. In ihrem Nachlass entdeckt Melina Ordner mit Artikeln über das renommierte Familienunternehmen P. F. Magnussen, die sie noch nie zuvor gesehen hat.

Heinrich Theodor Karthaus arbeitet im elterlichen Betrieb. Sein Vater, ein Kunstschmied, ist ein Patriarch und unterstützt im Gegensatz zur Mutter nicht die Vorliebe Heinrichs zum Malen. Nach dem Tod der Eltern unterbreitet ihm Else Römer, eine Freundin seines Vaters, das Angebot, zu ihr nach Cöln an den Rhein zu ziehen. Nach anfänglichem Zögern entschließt sich Heinrich zum Verkauf der Schmiede und des Fachwerkhauses und begibt sich im Jahr 1908 mit einem Koffer, einem Rucksack und seinem Hammer von Engelskirchen im Bergischen Land nach Cöln, wobei er die Strecke aus Angst vor der Eisenbahn zu Fuß bewältigt. Bei Else Römer, die ihn wie eine Mutter umsorgt, wohnt er in der vierten Etage zur Untermiete und legt sich den Künstlernamen Henri Cartouse zu, da er endlich seiner Leidenschaft frönen kann.

Heinrich Theodor Karthaus arbeitet im elterlichen Betrieb. Sein Vater, ein Kunstschmied, ist ein Patriarch und unterstützt im Gegensatz zur Mutter nicht die Vorliebe Heinrichs zum Malen. Nach dem Tod der Eltern unterbreitet ihm Else Römer, eine Freundin seines Vaters, das Angebot, zu ihr nach Cöln an den Rhein zu ziehen. Nach anfänglichem Zögern entschließt sich Heinrich zum Verkauf der Schmiede und des Fachwerkhauses und begibt sich im Jahr 1908 mit einem Koffer, einem Rucksack und seinem Hammer von Engelskirchen im Bergischen Land nach Cöln, wobei er die Strecke aus Angst vor der Eisenbahn zu Fuß bewältigt. Bei Else Römer, die ihn wie eine Mutter umsorgt, wohnt er in der vierten Etage zur Untermiete und legt sich den Künstlernamen Henri Cartouse zu, da er endlich seiner Leidenschaft frönen kann. Anfang des 19. Jahrhunderts lernt Lillian während eines Aufenthalts in der Sommerfrische den Witwer Joseph Markers kennen und verliebt sich zum ersten Mal in ihrem Leben. Als Handelsagent soll er im Auftrag der East India Company nach Singapur reisen und lehnt den Wunsch seiner frisch Vermählten kategorisch ab, ihn auf der gefährlichen Reise zu begleiten. Lillian ist fassungslos, doch kennt sie nicht den Grund: Joseph hat seine erste Frau Alice in Ostindien verloren, deren Tod er noch nicht verschmerzt hat. Sein Freund Elliot, der ihn als Biologe und Forschungsreisender begleiten soll, kann ihn allerdings umstimmen. Nach einer von schwerem Sturm begleiteten Überfahrt erreichen sie Singapur. Doch Lillian hat sich das Leben dort ganz anders vorgestellt und fühlt sich einsam. Für ihren Mann scheint sie kaum zu existieren, weshalb sie viel Zeit mit Elliot verbringt und ihn bei seiner Arbeit unterstützt.

Anfang des 19. Jahrhunderts lernt Lillian während eines Aufenthalts in der Sommerfrische den Witwer Joseph Markers kennen und verliebt sich zum ersten Mal in ihrem Leben. Als Handelsagent soll er im Auftrag der East India Company nach Singapur reisen und lehnt den Wunsch seiner frisch Vermählten kategorisch ab, ihn auf der gefährlichen Reise zu begleiten. Lillian ist fassungslos, doch kennt sie nicht den Grund: Joseph hat seine erste Frau Alice in Ostindien verloren, deren Tod er noch nicht verschmerzt hat. Sein Freund Elliot, der ihn als Biologe und Forschungsreisender begleiten soll, kann ihn allerdings umstimmen. Nach einer von schwerem Sturm begleiteten Überfahrt erreichen sie Singapur. Doch Lillian hat sich das Leben dort ganz anders vorgestellt und fühlt sich einsam. Für ihren Mann scheint sie kaum zu existieren, weshalb sie viel Zeit mit Elliot verbringt und ihn bei seiner Arbeit unterstützt. Der Roman „Vergiss kein einziges Wort“ ist eine Familiensaga, die im Jahr 1921 mit der Teilung Schlesiens seinen Anfang nimmt, den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sowie die 68er Studentenunruhen und die Niederschlagung des Prager Frühlings mit dem Einmarsch der Russen behandelt, um schließlich mit dem Beitritt Polens in die EU im Jahr 2004 zu enden. Dörthe Binkert schildert anhand von Familienschicksalen die Konsequenzen, die sich für die schlesische Bevölkerung in dem Zeitraum ergeben haben, wobei sie sich einerseits ganz eng an geschichtliche Fakten gehalten, andererseits aber auch fiktive Handlungspersonen in den Plot eingebaut hat, mit denen sich der Leser identifizieren kann und ihm ein besseres Verständnis ermöglichen.

Der Roman „Vergiss kein einziges Wort“ ist eine Familiensaga, die im Jahr 1921 mit der Teilung Schlesiens seinen Anfang nimmt, den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sowie die 68er Studentenunruhen und die Niederschlagung des Prager Frühlings mit dem Einmarsch der Russen behandelt, um schließlich mit dem Beitritt Polens in die EU im Jahr 2004 zu enden. Dörthe Binkert schildert anhand von Familienschicksalen die Konsequenzen, die sich für die schlesische Bevölkerung in dem Zeitraum ergeben haben, wobei sie sich einerseits ganz eng an geschichtliche Fakten gehalten, andererseits aber auch fiktive Handlungspersonen in den Plot eingebaut hat, mit denen sich der Leser identifizieren kann und ihm ein besseres Verständnis ermöglichen. Im Nachkriegsalltag des Jahres 1920 wird Wien von bitterer Armut und politischen Unruhen geprägt. Während die Kriminalbeamten der Abteilung „Leib und Leben“ den spektakulären Mord an dem allseits beliebten Stadtrat Richard Fürst untersuchen, müssen der kriegsversehrte Inspektor August Emmerich, der von seinen Kollegen als Krüppel belächelt wird, und sein Assistent Ferdinand Winter, der seit einem schweren Unfall den linken Arm nicht mehr belasten darf, langweilige Schreibarbeiten erledigen. Nachdem Emmerich und sein Assistent für ihren Vorgesetzten Oberinspektor Gonska einen abstrusen Fall, in dem angeblich die Dreharbeiten zu einem neuen Film mit einem Fluch belegt wurden, zu dessen Zufriedenheit erledigt haben, erlaubt er ihnen im Fall Richard Fürst verdeckte Ermittlungen anzustellen, obwohl die Kollegen inzwischen einen Tatverdächtigen verhaftet haben. Emmerich ist sicher, dass der Kriegsveteran Josef Navratil nicht der Mörder des Stadtrats sein kann, doch ihm bleiben nur zweiundsiebzig Stunden Zeit, den Mordfall aufzuklären.

Im Nachkriegsalltag des Jahres 1920 wird Wien von bitterer Armut und politischen Unruhen geprägt. Während die Kriminalbeamten der Abteilung „Leib und Leben“ den spektakulären Mord an dem allseits beliebten Stadtrat Richard Fürst untersuchen, müssen der kriegsversehrte Inspektor August Emmerich, der von seinen Kollegen als Krüppel belächelt wird, und sein Assistent Ferdinand Winter, der seit einem schweren Unfall den linken Arm nicht mehr belasten darf, langweilige Schreibarbeiten erledigen. Nachdem Emmerich und sein Assistent für ihren Vorgesetzten Oberinspektor Gonska einen abstrusen Fall, in dem angeblich die Dreharbeiten zu einem neuen Film mit einem Fluch belegt wurden, zu dessen Zufriedenheit erledigt haben, erlaubt er ihnen im Fall Richard Fürst verdeckte Ermittlungen anzustellen, obwohl die Kollegen inzwischen einen Tatverdächtigen verhaftet haben. Emmerich ist sicher, dass der Kriegsveteran Josef Navratil nicht der Mörder des Stadtrats sein kann, doch ihm bleiben nur zweiundsiebzig Stunden Zeit, den Mordfall aufzuklären.

Im Januar 1860 begibt sich Jakob Wyssler auf die Suche nach einer Wohnung für seine schwangere Frau Verena und die drei Kinder. In seiner Not erbittet er bei Res Schlatter eine Unterkunft, der bei allen als mürrischer Geizkragen gilt, mit dem niemand auskommt und der seine drei Schwestern, wie auch seinen Vater aus dem Haus getrieben haben soll. Widerwillig stimmt Res, ein Vetter von Verena, zu und gibt Jakob Geld für den Kauf von zwei Ziegen mit. Erst Wochen später kommt dieser mit seiner Familie auf dem Schafberg im Emmental an, jedoch ohne die Ziegen, da er das Geld zum Begleichen seiner Schulden brauchte. Obwohl alle hungrig sind, wird ihnen in der vernachlässigten und verdreckten Stube nichts angeboten.

Im Januar 1860 begibt sich Jakob Wyssler auf die Suche nach einer Wohnung für seine schwangere Frau Verena und die drei Kinder. In seiner Not erbittet er bei Res Schlatter eine Unterkunft, der bei allen als mürrischer Geizkragen gilt, mit dem niemand auskommt und der seine drei Schwestern, wie auch seinen Vater aus dem Haus getrieben haben soll. Widerwillig stimmt Res, ein Vetter von Verena, zu und gibt Jakob Geld für den Kauf von zwei Ziegen mit. Erst Wochen später kommt dieser mit seiner Familie auf dem Schafberg im Emmental an, jedoch ohne die Ziegen, da er das Geld zum Begleichen seiner Schulden brauchte. Obwohl alle hungrig sind, wird ihnen in der vernachlässigten und verdreckten Stube nichts angeboten.  In dem schweizerischen Uhrendorf Saint-Imier schließen sich „Zehn unbekümmerte Anarchistinnen“ zusammen, die von der Hoffnung auf den Sieg einer proletarisch-sozialistischen Revolution getragen werden, wie sie von der Pariser Kommune propagiert wird. Sie kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben, das sie nicht so weiterführen wollen, wie es die Veränderungen des industriellen Aufschwungs vorsehen. Zunächst wandern nur Colette und Juliette nach Amerika aus, von deren Tod die Zurückgebliebenen jedoch bald erfahren. Trotz aller Zweifel glauben Valentíne und ihre Schwester Blandine, Jeanne, Lison, Émilie, Adèle, Mathilde und Germaine den Versprechungen der Werber und gehen 1873 mit ihren neun Kindern an Bord eines Schiffes, das sie nach Punta Arenas in den Süden von Chile bringen soll.

In dem schweizerischen Uhrendorf Saint-Imier schließen sich „Zehn unbekümmerte Anarchistinnen“ zusammen, die von der Hoffnung auf den Sieg einer proletarisch-sozialistischen Revolution getragen werden, wie sie von der Pariser Kommune propagiert wird. Sie kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben, das sie nicht so weiterführen wollen, wie es die Veränderungen des industriellen Aufschwungs vorsehen. Zunächst wandern nur Colette und Juliette nach Amerika aus, von deren Tod die Zurückgebliebenen jedoch bald erfahren. Trotz aller Zweifel glauben Valentíne und ihre Schwester Blandine, Jeanne, Lison, Émilie, Adèle, Mathilde und Germaine den Versprechungen der Werber und gehen 1873 mit ihren neun Kindern an Bord eines Schiffes, das sie nach Punta Arenas in den Süden von Chile bringen soll. Schon in jungen Jahren verliert Sophia Weyner ihre an der Pest erkrankte Mutter und verbringt daraufhin einige Jahre bei ihrem Onkel in Leipzig. Ein Professor erzählt ihr von einem abhanden gekommenen Buch, das in einer Geheimschrift verfasst sein soll und dessen Verfasser in der Lage war, jede Krankheit zu heilen. Umso erstaunter ist der Professor, als ihm Sophia das Buch präsentiert, das sie einst beim Spielen entdeckte. Sie hofft, darin ein Mittel gegen die Pest zu finden, der ihre Mutter zum Opfer fiel, doch niemand kann die Geheimschrift entschlüsseln. Als Neunzehnjährige kehrt Sophia schließlich zu ihrem Vater Simon, einem wohlhabenden Weinhändler, nach Pirna zurück.

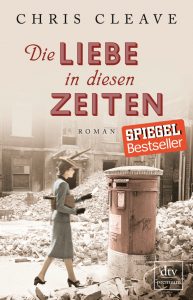

Schon in jungen Jahren verliert Sophia Weyner ihre an der Pest erkrankte Mutter und verbringt daraufhin einige Jahre bei ihrem Onkel in Leipzig. Ein Professor erzählt ihr von einem abhanden gekommenen Buch, das in einer Geheimschrift verfasst sein soll und dessen Verfasser in der Lage war, jede Krankheit zu heilen. Umso erstaunter ist der Professor, als ihm Sophia das Buch präsentiert, das sie einst beim Spielen entdeckte. Sie hofft, darin ein Mittel gegen die Pest zu finden, der ihre Mutter zum Opfer fiel, doch niemand kann die Geheimschrift entschlüsseln. Als Neunzehnjährige kehrt Sophia schließlich zu ihrem Vater Simon, einem wohlhabenden Weinhändler, nach Pirna zurück.  Unmittelbar zu Beginn des Zweiten Weltkrieges meldet sich die aus begütertem Hause stammende achtzehnjährige Mary North als Freiwillige beim Kriegsministerium. Zu ihrer Enttäuschung wird sie nur als Lehrerin eingesetzt und soll Kinder aus Sorge vor möglichen Luftangriffen auf London evakuieren. Doch nach Meinung der Schulleiterin behandelt sie die Kinder zu gut und darf nicht mit aufs Land reisen. Mit ihr bleiben Behinderte und Farbige zurück, darunter der Junge Zachary, der als „Nigger“ nichts zählt. Mary fühlt sich besonders für ihn verantwortlich und will die zurückgebliebenen Kinder weiter unterrichten. Sie sucht die Schulbehörde auf und bittet den Leiter Tom Shaw um Erlaubnis.

Unmittelbar zu Beginn des Zweiten Weltkrieges meldet sich die aus begütertem Hause stammende achtzehnjährige Mary North als Freiwillige beim Kriegsministerium. Zu ihrer Enttäuschung wird sie nur als Lehrerin eingesetzt und soll Kinder aus Sorge vor möglichen Luftangriffen auf London evakuieren. Doch nach Meinung der Schulleiterin behandelt sie die Kinder zu gut und darf nicht mit aufs Land reisen. Mit ihr bleiben Behinderte und Farbige zurück, darunter der Junge Zachary, der als „Nigger“ nichts zählt. Mary fühlt sich besonders für ihn verantwortlich und will die zurückgebliebenen Kinder weiter unterrichten. Sie sucht die Schulbehörde auf und bittet den Leiter Tom Shaw um Erlaubnis.