Man schreibt das Jahr 1925: Die Inflation ist gerade überwunden, der Charleston beherrscht das Tanzparkett, die Männer pflegen sich Pomade in ihre Haare zu schmieren, die Damenwelt lässt sich Wasserwellen legen oder die Haare ondulieren, und der Adel flüchtet zur Sommerfrische zwecks Erholung aus der Stadt aufs Land. Zu dieser Elite darf sich auch Carl von Bäumer in dem Kriminalroman „Feine Leute“ zählen. Als Filmstar wird der Herzensbrecher als der schönste Mann der UFA gefeiert, und neben Kokain konsumiert er am liebsten Moët, den teuersten Champagner.

Man schreibt das Jahr 1925: Die Inflation ist gerade überwunden, der Charleston beherrscht das Tanzparkett, die Männer pflegen sich Pomade in ihre Haare zu schmieren, die Damenwelt lässt sich Wasserwellen legen oder die Haare ondulieren, und der Adel flüchtet zur Sommerfrische zwecks Erholung aus der Stadt aufs Land. Zu dieser Elite darf sich auch Carl von Bäumer in dem Kriminalroman „Feine Leute“ zählen. Als Filmstar wird der Herzensbrecher als der schönste Mann der UFA gefeiert, und neben Kokain konsumiert er am liebsten Moët, den teuersten Champagner.

Als Gottlieb Straumann, von mit einer Duellpistole mit Perlmuttgriff ermordet in einem Berliner Hotel aufgefunden wird, will Carl seinen Freund Paul Genzer, einen Kriminalkommissar, zu dem er ein homosexuelles und damit nicht legitimiertes Verhältnis unterhält, bei der Aufdeckung unterstützen, obwohl er keinerlei ermittlungstechnische Fähigkeiten besitzt und lediglich über Sherlock Holmes und Edgar Wallace gelesen hat.

Spieleabende, bei denen Rollen- oder Strategiespiele gespielt werden, kann Sebastian nichts abgewinnen, denn es geht immer ums Gewinnen, wozu er keinen Ehrgeiz hat. Also verlässt er wieder einmal Berlin, um nach Stockholm zu fahren, wo er durch die Wälder fährt, aber nirgendwo einen Elch findet. Dafür begegnet er in einem Café in Södermalm mehreren jungen schwedischen Männern, die mit ihren dunkelblonden Bärten aussehen wie Wikinger und besser und akzentfreier Englisch sprechen, als echte Engländer. Am Abend geht er in einen Club, in dem ausschließlich Berliner Elektromusik gespielt wird und begegnet einem wunderschönen Mädchen in einem riesigen, schwarzen Sackkleid von Acne. Am nächsten Tag beschließt er in einen Naturpark zu fahren, denn besser ein Elch in einem Gehege, als gar keiner. Doch findet er am Zaun den Hinweis: „No elk today“.

Spieleabende, bei denen Rollen- oder Strategiespiele gespielt werden, kann Sebastian nichts abgewinnen, denn es geht immer ums Gewinnen, wozu er keinen Ehrgeiz hat. Also verlässt er wieder einmal Berlin, um nach Stockholm zu fahren, wo er durch die Wälder fährt, aber nirgendwo einen Elch findet. Dafür begegnet er in einem Café in Södermalm mehreren jungen schwedischen Männern, die mit ihren dunkelblonden Bärten aussehen wie Wikinger und besser und akzentfreier Englisch sprechen, als echte Engländer. Am Abend geht er in einen Club, in dem ausschließlich Berliner Elektromusik gespielt wird und begegnet einem wunderschönen Mädchen in einem riesigen, schwarzen Sackkleid von Acne. Am nächsten Tag beschließt er in einen Naturpark zu fahren, denn besser ein Elch in einem Gehege, als gar keiner. Doch findet er am Zaun den Hinweis: „No elk today“.

Vier Männer, die außer Badminton nichts verbindet, unternehmen eine zehntägige Bootstour auf der Havel in Brandenburg. Patrick, der als Lektor arbeitet, hat soeben erfahren, dass ihn seine Freundin Cora, eine bekannte Popmusikerin, offensichtlich betrügt. Er ist froh, auf diese Weise dem Alltag entfliehen zu können und kauft reichlich Mousse au Chocolat als Proviant für die Fahrt ein. Mit von der Partie ist der evangelische Pfarrer Jan-Hendrik, kurz Henner, der weder schwimmen kann, noch vor dem Essen betet. Mark, der gerne mal kokst, kann alles und nichts, denn wovon er lebt, weiß eigentlich keiner so genau. Schließlich kommt mit Simon ein Handyfanatiker an Bord, der seine Finger weder von Zigaretten, noch von Frauen lassen kann und bevor er ein paar gewerbsmäßige Mädels für eine Nacht aufs Boot holt, klärt er Patrick, Henner und Mark über seine diesbezügliche, hemmungslose Sicht der Dinge auf. Für Patrick stellt sich nach einer ausschweifenden Orgie die Frage der eigenen Selbstachtung, zumal er von Pfarrer Henner etwas Überraschendes über seine Freundin Cora erfährt.

Vier Männer, die außer Badminton nichts verbindet, unternehmen eine zehntägige Bootstour auf der Havel in Brandenburg. Patrick, der als Lektor arbeitet, hat soeben erfahren, dass ihn seine Freundin Cora, eine bekannte Popmusikerin, offensichtlich betrügt. Er ist froh, auf diese Weise dem Alltag entfliehen zu können und kauft reichlich Mousse au Chocolat als Proviant für die Fahrt ein. Mit von der Partie ist der evangelische Pfarrer Jan-Hendrik, kurz Henner, der weder schwimmen kann, noch vor dem Essen betet. Mark, der gerne mal kokst, kann alles und nichts, denn wovon er lebt, weiß eigentlich keiner so genau. Schließlich kommt mit Simon ein Handyfanatiker an Bord, der seine Finger weder von Zigaretten, noch von Frauen lassen kann und bevor er ein paar gewerbsmäßige Mädels für eine Nacht aufs Boot holt, klärt er Patrick, Henner und Mark über seine diesbezügliche, hemmungslose Sicht der Dinge auf. Für Patrick stellt sich nach einer ausschweifenden Orgie die Frage der eigenen Selbstachtung, zumal er von Pfarrer Henner etwas Überraschendes über seine Freundin Cora erfährt. In dem Roman „Träum weiter, Mann“ von Volkmar Nebe und Ralf Pingel steigen zwei Männer in der Pension „Möwenwind“ in einem kleinen Ort an der Ostsee ab. Heiner Deuters quartiert sich hier ein, weil er dringend Ruhe braucht, um einen Roman schreiben zu können, während der Makler Gerald Schöning aufgrund eines Wasserschadens vorübergehend eine andere Bleibe finden muss. Ihr Problem ist der jeweils andere, denn beide haben sich in die Tochter der Wirtin verliebt und geben sich ihren Träumereien und Schwärmereien hin.

In dem Roman „Träum weiter, Mann“ von Volkmar Nebe und Ralf Pingel steigen zwei Männer in der Pension „Möwenwind“ in einem kleinen Ort an der Ostsee ab. Heiner Deuters quartiert sich hier ein, weil er dringend Ruhe braucht, um einen Roman schreiben zu können, während der Makler Gerald Schöning aufgrund eines Wasserschadens vorübergehend eine andere Bleibe finden muss. Ihr Problem ist der jeweils andere, denn beide haben sich in die Tochter der Wirtin verliebt und geben sich ihren Träumereien und Schwärmereien hin. „Für alle, die mehr Leichtigkeit in ihrem Leben brauchen“, hat Ellen Berg ihr Buch „Das bisschen Kuchen“ geschrieben. Wobei es sich, wie schon das Cover vermuten lässt, um einen nicht ganz ernst gemeinten Diät-Roman handelt.

„Für alle, die mehr Leichtigkeit in ihrem Leben brauchen“, hat Ellen Berg ihr Buch „Das bisschen Kuchen“ geschrieben. Wobei es sich, wie schon das Cover vermuten lässt, um einen nicht ganz ernst gemeinten Diät-Roman handelt. „Nachtleben“, das klingt aufregend, abenteuerlich, vielversprechend, geheimnisvoll und ein wenig verrucht. Bei dem Wort denken viele an Nachtbars mit leiser Musik. Oder Kneipen, in denen die letzten Gäste herausgekehrt werden, die bereits mit dem Kopf auf dem Tresen liegen. Nachtleben klingt aber auch nach flackernden, blinkenden Lichtern, lauter Musik, tanzenden, singenden Menschen und überfüllten Diskotheken. Über all dies legt sich der Schleier der Dunkelheit, der auch ein Schleier des Vergessens ist. Fast jeder ist schon einmal mittags erwacht, nach einer vom Leben erfüllten Nacht, die so anders war, als der gewöhnliche Alltag.

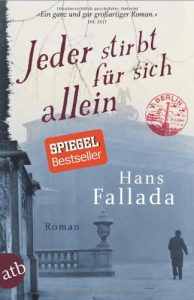

„Nachtleben“, das klingt aufregend, abenteuerlich, vielversprechend, geheimnisvoll und ein wenig verrucht. Bei dem Wort denken viele an Nachtbars mit leiser Musik. Oder Kneipen, in denen die letzten Gäste herausgekehrt werden, die bereits mit dem Kopf auf dem Tresen liegen. Nachtleben klingt aber auch nach flackernden, blinkenden Lichtern, lauter Musik, tanzenden, singenden Menschen und überfüllten Diskotheken. Über all dies legt sich der Schleier der Dunkelheit, der auch ein Schleier des Vergessens ist. Fast jeder ist schon einmal mittags erwacht, nach einer vom Leben erfüllten Nacht, die so anders war, als der gewöhnliche Alltag. Berlin – Jablonskistraße – 1940: Das ist der Schauplatz in Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“. Der überwiegende Teil des deutschen Volkes lässt sich nur zu gerne täuschen und glaubt an den großen Sieg. Die Juden haben es immer schwerer. Es ist die Zeit, in der jeder etwas zu verbergen hat und sich schnell um Kopf und Kragen reden kann, wenn er nicht aufpasst. Einschüchterungen und Ängste sind an der Tagesordnung und die Luft ist wie bei einem drohenden Gewitter damit geladen. Für jeden spürbar. Niemand kann mehr jemandem trauen, die Kinder verraten ihre Eltern und die Gestapo ist überall.

Berlin – Jablonskistraße – 1940: Das ist der Schauplatz in Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“. Der überwiegende Teil des deutschen Volkes lässt sich nur zu gerne täuschen und glaubt an den großen Sieg. Die Juden haben es immer schwerer. Es ist die Zeit, in der jeder etwas zu verbergen hat und sich schnell um Kopf und Kragen reden kann, wenn er nicht aufpasst. Einschüchterungen und Ängste sind an der Tagesordnung und die Luft ist wie bei einem drohenden Gewitter damit geladen. Für jeden spürbar. Niemand kann mehr jemandem trauen, die Kinder verraten ihre Eltern und die Gestapo ist überall. Tobias Lehnert hat sein Studium abgeschlossen und arbeitet in einer Flüchtlingsunterkunft, in der er schon seit Jahren einen Studentenjob als Betreuer hat. Er möchte auf keinen Fall, wie einige seiner Kollegen, in der Unterkunft enden. Doch zu einer Doktorarbeit kann er sich auch nicht durchringen. Er spielt mit dem Gedanken ein Praktikum bei einer Zeitung oder einem Magazin zu absolvieren.

Tobias Lehnert hat sein Studium abgeschlossen und arbeitet in einer Flüchtlingsunterkunft, in der er schon seit Jahren einen Studentenjob als Betreuer hat. Er möchte auf keinen Fall, wie einige seiner Kollegen, in der Unterkunft enden. Doch zu einer Doktorarbeit kann er sich auch nicht durchringen. Er spielt mit dem Gedanken ein Praktikum bei einer Zeitung oder einem Magazin zu absolvieren.