Sandra Knuffinke wurde in Bielefeld geboren und Jessika Komina kam in Düsseldorf zur Welt. Nach dem Abitur im Jahr 2001 haben sie gemeinsam in Düsseldorf Literaturübersetzen studiert. Seit dem Jahr 2008 übersetzen sie aus dem Englischen und dem amerikanischen Englisch, was bei Die Suche nach Paulie Fink* der Fall war, sowie aus dem Französischen und Niederländischen.

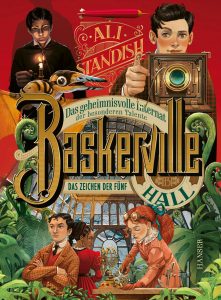

Ausgezeichnet wurden sie mit dem Jugendbuchpreis Friedolin und zwei Mal dem Buxtehuder Bullen. Zudem waren sie drei Mal für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, den sie im Jahr 2022 gewinnen konnten. Eine der letzten ihrer gemeinsamen Übersetzungen ist das Kinderbuch Baskerville Hall – Das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente: Das Zeichen der Fünf.

Das Studium des Literaturübersetzens

Grüß euch, liebe Sandra und liebe Jessika! Bekanntlich habt ihr „Literaturübersetzen“ studiert. Ich muss gestehen, von diesem Studiengang noch nie gehört zu haben. Bisher ging ich davon aus, dass es ausreicht, die entsprechende Sprache zu beherrschen. Was wird in diesem Studium genau vermittelt? Gehören zum Studiengang auch Fremdsprachen? Kann man diese frei wählen? Was unterscheidet eine Übersetzung nach einem erfolgreichen Literaturübersetzungsstudium von einer ohne den Studiengang?

- Der Studiengang Literaturübersetzen (zu unserer Zeit noch mit Diplom-, heute mit Masterabschluss) verbindet im Prinzip eine Kombination aus zwei Fremdsprachen und Germanistik mit übersetzungspraktischen Schwerpunkten. Bei den Fremdsprachen kann man unter Englisch, Französisch (das war unsere Fächerkombination), Italienisch und Spanisch wählen. Deutsch als Zielsprache ist immer Pflicht.

In allen Fächern besucht man Seminare aus den Bereichen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie Übersetzungstheorie und -geschichte und kann in Kursen bei bereits etablierten Übersetzer:innen erste praktische Erfahrungen sammeln, die dann im Rahmen zweier Praktika im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen vertieft werden.

Dass die Arbeit der LÜ-Absolvent:innen sich per se von der von Übersetzer:innen, die auf einem anderen Weg zu diesem Beruf gefunden haben, unterscheidet, würden wir nun nicht behaupten. Was man aber in jedem Fall aus einem LÜ-Studium mitnimmt, ist ein gut sortierter Werkzeugkasten, aus dem auch wir sowohl bei der anfänglichen Analyse des Originaltextes als auch bei der Übertragung ins Deutsche immer wieder schöpfen. Zudem bekommt man Einblicke in das Arbeitsleben eines Übersetzers/ einer Übersetzerin mit all seinen Vor- und Nachteilen und kann im Idealfall schon während des Studiums einigermaßen einschätzen, ob der Beruf für einen geeignet ist oder nicht.

Das alleinige Beherrschen der Fremdsprache reicht übrigens nicht unbedingt aus, um gut zu übersetzen. In erster Linie muss man über ein sehr feines Sprachgefühl in seiner Muttersprache verfügen, in unserem Fall also im Deutschen, mit dem wir schließlich aktiv arbeiten. Nur so entsteht am Ende ein flüssig lesbarer, eben deutscher Text, in dem nicht an jeder Ecke das Original durchschimmert.

Teamarbeit beim Übersetzen

Ein interessanter Aspekt! Auf eurer Webseite heißt es, dass „jede für sich und doch nicht allein“ arbeitet. In einem Interview habt ihr das insofern präzisiert, dass eine anfängt, die andere den Text überarbeitet und die Übersetzung letztlich per Skype einen Feinschliff erhält. Ist es nicht so, dass die Hauptlast dann auf der Person liegt, die den Anfang macht? Wechselt ihr euch zugunsten einer gerechteren Verteilung damit ab?

- Genau, wir wechseln uns ab, was bedeutet, dass wir in der Regel an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten, die wir dann zu einem weiteren Überarbeitungsdurchgang untereinander austauschen. Dadurch verbringt natürlich immer eine von uns mehr Zeit mit dem jeweiligen Text und ist auch tiefer in den Stil bzw. das Themengebiet eingearbeitet. Die andere nimmt dann aber ein sehr gründliches Lektorat vor und bringt sich dadurch so stark ein, dass wir am Ende guten Gewissens unsere beiden Namen unter das Ergebnis setzen können. So ist jede unserer Übersetzungen ein Gemeinschaftswerk und ohne dieses Teamwork würde wohl ein ziemlich anderer Text dabei herauskommen.

Hattet ihr bei der Übersetzung schon einmal Meinungsverschiedenheiten und wenn ja, wie habt ihr euch dann geeinigt?

- Ja, das kommt natürlich öfter vor, obwohl wir uns tatsächlich im Laufe der Jahre ganz gut aneinander angepasst haben und zum Beispiel oft schon wissen, welche Lösungen der anderen gefallen werden und welche nicht (ob man dann nach einer Alternative sucht oder es drauf ankommen lässt, ist unterschiedlich …). Trotzdem diskutieren wir uns oft die Köpfe heiß, und wenn wir uns mal gar nicht einigen können, wird auch schon mal der Freundes- und Bekanntenkreis mobilisiert und zur Meinungsabgabe gebeten. Bis jetzt haben wir zum Glück aber noch jedes Mal irgendwie zueinandergefunden!

Herausforderungen und Spezialisierungen

Ja, zum Glück! Worin seht ihr die größten Schwierigkeiten bei einer Übersetzung?

- Eine große Herausforderung bei jedem Projekt besteht darin, eine gute Balance zwischen Originaltreue und übersetzerischer Freiheit zu finden. Man muss dabei einfach eine ganze Menge Faktoren unter einen Hut bringen – vom Sprachstil über kulturelle Unterschiede bis hin zum Alter der Zielgruppe und einer guten Lesbarkeit des Textes.

Im Vordergrund steht dabei immer die sogenannte Bedeutungsäquivalenz, das heißt, die Wirkung des Textes soll möglichst der des Originals entsprechen, auch wenn man dafür in der Zielsprache mitunter etwas andere Mittel wählen muss. Um das zu erreichen, muss man oft erst mal ein bisschen rumprobieren und an verschiedenen Stellschrauben drehen. Und natürlich muss man überhaupt erst mal einen guten Zugang zum Text finden und ein Gespür dafür entwickeln, was sich nicht immer so leicht herbeiführen lässt.

Hauptsächlich, so heißt es, übersetzt ihr Jugendbücher? Hat das einen besonderen Grund? Lest ihr die persönlich einfach lieber? Denn unbedingt einfacher stelle ich mir die Übersetzung auch nicht vor.

- Dass wir im Bereich Kinder- und Jugendbuch gelandet sind, hat sich zunächst mehr oder weniger per Zufall ergeben, aber mittlerweile sind wir dort einfach recht gut etabliert und wissen die besonderen Herausforderungen, die diese Arbeit mit sich bringt, sehr zu schätzen. Sprachlich wie thematisch sind Bücher für junge Menschen oft sehr fantasievoll, sodass man seiner Kreativität so richtig freien Lauf lassen kann.

Auf der anderen Seite muss man natürlich immer das Alter der Zielgruppe im Hinterkopf behalten und Stil und Vokabular dahingehend anpassen, dass die Leser:innen nicht überfordert werden, sich aber auch nicht langweilen und im besten Fall sogar noch ein bisschen ihren Sprachschatz erweitern. Das ist ein ständiges Abwägen und mittlerweile sind wir da, glauben wir, ganz gut in Übung.

Hin und wieder konnten wir aber auch schon mal in die Welt des „Erwachsenenbuchs“ rüberschnüffeln, z.B. mit der „Dreamer“-Trilogie von Maggie Stiefvater. Auch dort haben wir uns sehr zu Hause gefühlt und können uns gut vorstellen, auch in Zukunft Abstecher in diese Richtung zu machen. Mit unseren privaten Lesevorlieben hat das alles im Grunde aber gar nichts zu tun, auch wenn wir natürlich versuchen, „unsere“ Sparte einigermaßen im Blick zu behalten, und daher auch immer mal ein Kinder- oder Jugendbuch auf unseren SuBs liegen haben.

Kam es schon einmal vor, dass ihr euch bei der Übersetzung eines Sachbuches fachlichen Rat bezüglich der verwendeten Fachbegriffe einholen musstet?

- Sachbücher übersetzen wir ja eher selten, aber es kommt auch in Romanen häufig vor, dass wir Fachleute um Rat fragen. Einmal zum Beispiel hat uns ein Kriminalkommissar auf die Sprünge geholfen, als wir Fragen zum Ablauf von Polizeiermittlungen hatten, oder verschiedene IT-Experten bei einem Buch, das in der Hackerszene spielte und in dem die entsprechenden Prozesse sehr detailliert geschildert wurden. Solche Abläufe kann man oft nur korrekt wiedergeben, wenn man gut in das Thema eingearbeitet ist. Da lässt sich zwar auch schon einiges über Recherche erreichen, aber sicherer ist es am Ende dann doch, wenn man die betreffenden Stellen noch mal mit Expert:innen durchspricht. Weitere Themen, bei denen wir uns bislang Unterstützung geholt haben sind u. A. Ballett, Reiten, Hockey, Höhlenforschung, Technik, Physik und Chemie.

Richtig, daran habe ich gar nicht gedacht, denn natürlich finden sich auch in Romanen sachbezogene und mitunter sogar sehr fachlich fundierte Texte, bei der in der übersetzten Fassung jedes I-Tüpfelchen stimmen sollte!

Ich erinnere mich an eine Stelle im Buch Baskerville Hall – Das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente: Das Zeichen der Fünf, bei dem es um die Wortspielerei Symbole und Bowle ging. Im englischen Original dürfte sich das nicht so gereimt haben. Wie geht ihr da vor?

- Stimmt, im Ausgangstext lag dem Witz das Missverständnis „symbols“ – „pimples“ (Pickel) zugrunde, das sich natürlich so nicht ins Deutsche übertragen lässt, darum mussten wir uns an der Stelle ein bisschen mehr vom Original entfernen und dem Witz mit einem kleinen Zusatz noch etwas Schwung verleihen.

Wortspiele sind meistens eine besondere Herausforderung, da schaut man meistens erst mal, was für Ansatzpunkte die Originalstelle bietet, und überlegt, was einem spontan für Alternativen einfallen. Ein Patentrezept gibt es da nicht – manchmal kommt einem direkt ein Geistesblitz, manchmal der Teampartnerin oder uns beiden gemeinsam im Gespräch, manchmal muss man aber auch erst mal eine Weile googeln, das gute, alte Reimwörterbuch wälzen oder über Tage oder Wochen immer mal wieder zu der Stelle zurückkehren.

Die besten Ideen kommen einem sowieso oft in völlig arbeitsunabhängigen Situationen, wenn man am wenigsten damit rechnet – beim Duschen, Gärtnern oder beim Hundespaziergang. In jedem Fall ist dabei ordentlich die Kreativität gefordert, und wenn man dann eine gute Lösung findet, ist die Freude umso größer!

Was das alte Fotografie-Verfahren der Daguerreotypie und das okkulte Hilfsmittel, die Planchette, anbelangt, dürfte es keine Übersetzungsschwierigkeiten gegeben haben, oder irre ich in dem Punkt?

- Stimmt, in dem Fall konnten wir die Fremdwörter relativ unverändert übernehmen. Trotzdem muss man bei so was auch immer berücksichtigen, ob die Begriffe in beiden Sprachen in etwa gleich geläufig sind oder man im Zieltext eventuell eine kleine Erklärung einschmuggeln sollte.

Redewendungen sind wahrscheinlich eine Herausforderung. Nehmen wir das Beispiel: Ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Redewendungen lassen sich ja bekanntlich nicht einfach in eine andere Sprache übersetzen und haben dann nicht dieselbe Bedeutung. Ihr könnt doch unmöglich alle Sprichwörter kennen. Wie setzt ihr das praktisch um?

- Ja, Redewendungen haben es oft in sich. Auch da überlegt man in der Regel erst mal, ob einem spontan eine deutsche Entsprechung einfällt – bei manchen gibt es die ja. Trotzdem muss man dabei gut aufpassen. Um gleich mal bei den Äpfeln zu bleiben: Die werden ja im Deutschen mit Birnen verglichen, im Englischen aber mit Orangen, so was muss man natürlich im Kopf haben. Ansonsten gibt es verschiedene Online-Seiten, auf denen man mit Schlagwörtern nach passenden Redewendungen suchen kann.

Oft genug findet man aber tatsächlich nichts Brauchbares, dann kann man noch versuchen, den Kontext, in den die Wendung eingebettet ist, etwas an die im Deutschen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten anzupassen, oder aber man nimmt sie ganz raus und fügt an einer anderen Stelle eine ein, wo es sich eher anbietet. So bleibt dann mit Blick auf den gesamten Text auch die Wirkungsäquivalenz erhalten.

Arbeitsweise und Vergütung

Arbeitet ihr nach Terminvorgaben der Verlage oder lasst ihr euch in dieser Hinsicht gar nicht unter Zeitdruck setzen?

- Wenn die Verlage uns für ein Übersetzungsprojekt anfragen, haben sie meistens schon eine Vorstellung davon, wann das fertige Buch erscheinen soll und welcher Zeitraum daher für die Übersetzung zur Verfügung steht. Da müssen wir dann erst mal schauen, ob wir überhaupt die nötigen Kapazitäten haben. Über den Abgabetermin wird teilweise ganz ähnlich verhandelt wie über das Honorar. Manchmal muss eine/ müssen beide Seite(n) dabei Zugeständnisse machen und manchmal findet man aus terminlichen Gründen auch gar nicht zusammen, was natürlich immer dann schade ist, wenn einem das Buch gefallen hätte.

Verständlich! Behaltet ihr euch vor, ein Buch selbst erst einmal gelesen zu haben, bevor ihr euch auf eine Übersetzung einlasst?

- Ja, wir müssen uns schließlich schon allein deswegen einen groben Eindruck des Textes (Umfang, Stil, Rechercheaufwand) verschaffen, um abschätzen zu können, wie viel Zeit wir wohl für die Übersetzung benötigen und wie das Honorar ausfallen soll. Die meisten Manuskripte lesen wir also komplett durch, um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen, aber manchmal – z.B. bei Folgebänden in einer Reihe, bei denen wir schon eine ungefähre Vorstellung haben, was auf uns zukommt – übersetzen wir auch direkt drauflos, um bei der Arbeit noch ein bisschen mitzufiebern.

Wie werdet ihr bezahlt? Macht ihr einen Festpreis? Lasst ihr euch nach Buchseiten bezahlen, wobei die ja unterschiedlich viel Text haben können, oder bemisst sich euer Honorar nach Zeitaufwand?

- Unser Honorar errechnet sich nach der Anzahl der Seiten, die wir am Ende abgeben. Dem Ganzen zugrunde liegt die sogenannte Normseite, für die es ein paar Formatierungsvorgaben gibt. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um „maximal dreißig Zeilen à maximal sechzig Anschläge“. Hinzu kommt eine Erfolgsbeteiligung – die allerdings bescheidener ist, als sich das jetzt vielleicht anhört, und deren Untergrenze an verkauften Exemplaren man auch überhaupt erst mal erreichen muss. Ehrlich gesagt, stehen unsere Honorare allzu oft nicht im Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand, viele Übersetzer:innen kämpfen um ihr finanzielles Auskommen oder wechseln (auch angesichts der zunehmenden Bedrohung durch KI) den Beruf. Aber das ist noch mal ein anderes Thema und zum Glück ist es uns – vielleicht auch gerade dadurch, dass wir im Team arbeiten – bislang gelungen, uns trotzdem den Spaß am Übersetzen zu bewahren.

Das ist eine Seite eures Berufes, die man als Außenstehender gar nicht bedenkt, weil der Einblick fehlt. Natürlich ist es auch schade, wenn man seinen Beruf nach einem Studium Literaturübersetzen aufgeben muss, weil man kein Auskommen mehr hat. So sehr die KI ohne Zweifel auch ein Fortschritt ist und Vorteile mit sich bringt, so hat sie – wie alles im Leben – leider auch Nachteile. Euch kann ich nur weiterhin viel Erfolg wünschen und danke euch vielmals für das Interview!

Baskerville Hall – Das geheimnisvolle Internat der besonderen Talente: Das Zeichen der Fünf von Ali Standish

Übersetzung von Jessika Komina und Sandra Knuffinke

Carl Hanser Verlag 2025

Hardcover,

324 Seiten

ISBN 978-3-446-27980-3